白河市の塾なら探究スタジオ!学ぶ楽しさを再発見し「なぜ?」を「できた!」へ変える学習塾

福島県白河市で学習塾をお探しなら、ぜひ「探究スタジオ」をご検討ください。

「白河市で、うちの子に合う塾はどこだろう?」

「白河の塾で、もっと学ぶ楽しさを知ってほしい」

「自分から進んで勉強に取り組む子になってほしい」

「この子の持つ本当の力を、白河市の塾で最大限に引き出してあげたい」

大切なお子様を想う保護者の皆様の願いやご不安に、白河市の学習塾「探究スタジオ」は真摯に寄り添います。私たちは、白河市で他にないユニークな探究学習を通じて、お子様が本来持つ無限の可能性を開花させるお手伝いをする学習塾です。

ご入塾までの流れ

- お問い合わせ

- お電話または公式LINEアカウント、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

- 無料学習相談・塾説明

- お子様の学習状況や目標について詳しくお伺いし、探究スタジオの指導方針やコースをご説明します。

- 体験授業

- 実際の授業を体験し、探究スタジオの学び方を体感していただきます。

- 入塾手続き

- 内容にご納得いただけましたら、お手続きとなります。

無料体験はいつでも受付中!0248-30-9126受付時間 15:00~22:00 [ 日祝除く ]

お問い合わせ 見学だけでも大歓迎です!

探究スタジオの

キーワード

毎日通える白河の塾

白河市の塾「探究スタジオ」の理念:白河の他の塾との違い

白河市の塾「探究スタジオ」は、「最高の学習環境」(白河で一番楽しいと評判の塾!)を目指し、お子様が自ら「わかった!」と喜びを感じ、主体的に学習に取り組む力を育むことを教育理念の中心に据えています。白河市の学習塾として私たちが最も大切にしているのは、お子様一人ひとりが「自分を信じる力」を育むことです。どんな困難な状況に直面しても、自ら道を切り拓くことのできる強靭な精神力。それこそが、変化の激しい現代社会を生き抜くために不可欠な力だと、白河市の塾「探究スタジオ」は信じています。

また、探究スタジオでは、教科学習から白河ならではのテーマも扱う探究学習に至るまで、幅広い学びを通じて「人間らしさ」を高めることを目指しています。ここでいう「人間らしさ」とは、新しいものを生み出す「創造性」、他者と協力し社会を築く「社会性」、そして他者を思いやり助ける「利他性」を意味します。代表の河島広幸は、これらの理念に基づき、白河市のお子様の知的好奇心を刺激し、学びへの情熱を引き出す指導を心がけています。

「なぜ?」が原動力!白河市の塾「探究スタジオ」の探究学習とは

「勉強しなさい」と繰り返す日々から、お子様が自ら「知りたい!」と目を輝かせる毎日へ。白河市の塾「探究スタジオ」の「探究学習」は、生徒さん自身の内なる「なぜ?」という好奇心に火をつけることから始まります。

探究学習とは?

探究学習とは、生徒が自ら課題を見つけ、情報を収集・分析し、他者と協働しながら解決策を導き出す学習活動です。白河市の多くの塾の中でも、当塾が重視するこの学習法は、受け身の「勉強」を主体的な「学習」へと変える原動力となります。

探究スタジオの実践

「なぜだろう?」「どうすれば解決できるだろう?」生徒たちの純粋な疑問や探求心をとことん大切にします。白河市の学習塾「探究スタジオ」の講師や仲間と共に試行錯誤を重ね、難しいと感じる課題も乗り越える。「わかった!」という一つひとつの達成感が、「やればできる!」という確かな自信を育みます。

探究学習で育まれる力

論理的思考力、課題発見・解決能力、コミュニケーション能力、協働性、創造性など、これからの社会で求められる多様な力を総合的に育成します。白河市の塾「探究スタジオ」の探究学習は、将来の大学入試で求められる思考力や記述力、そして社会で活躍するための主体性を育む、新しい時代の学び方です。白河市で質の高い探究学習を提供する塾として、自信を持っています。

白河市の塾なら「探究スタジオ」が選ばれる理由:お子様にとってのメリット

白河市の学習塾「探究スタジオ」が、白河市の多くの保護者様、生徒様から選ばれるのには理由があります。

- 「最高の学習環境」(白河で一番楽しいと評判の塾!):学習は苦痛なものではなく、ワクワクする冒険です。白河市の塾「探究スタジオ」は、生徒が「楽しい!」と感じられる活気と笑顔に満ちた学びの場を提供します。

- 一人ひとりに寄り添う「オーダーメイド学習プラン」:白河市の塾「探究スタジオ」では、生徒の学力、目標(例:白河高校 合格、定期テスト対策)、個性、ペースに合わせて、最適な学習計画を立案。きめ細やかな個別対応で、着実なステップアップをサポートする白河市の個別指導塾としての側面も持っています。

- 実績と白河地域からの信頼:白河市の教育委員会との連携実績や、市の事業への採択は、私たちの教育の質の高さと白河地域社会への貢献の証です。白河市の学習塾として、Googleレビューでも高い評価をいただいており、これが信頼性としてGoogleにも評価されています。

- 経験豊富な講師陣:代表の河島広幸をはじめ、生徒の可能性を最大限に引き出す情熱と指導力を持った講師陣が、お子様の学びを力強くバックアップします。白河市で経験豊富な講師が指導する塾をお探しなら、ぜひ当塾へ。

白河市の塾「探究スタジオ」はこんなお子様と保護者様へ:一人ひとりに合わせたサポート

白河市の塾「探究スタジオ」は、小学生から高校生まで、そして様々な学習ニーズを持つお子様を幅広くサポートします。白河市で小学生向け塾、中学生向け塾、高校生向け塾をお探しの方に最適です。

- 小学生のお子様(白河 塾 小学生):知的好奇心の芽を育み、学ぶことの楽しさを体験させたい。基礎学力の定着はもちろん、白河市でプログラミング教室(提供状況はお問い合わせください)などを通じて論理的思考力を養います。「白河市 プログラミング教室 小学生」といったニーズにも応えます。

- 中学生のお子様(白河 塾 中学生):部活動と勉強を両立させながら、効率的に学力を向上させたい。白河市の中学生向け定期テスト対策から高校受験対策(例:白河高校 受験対策)まで、目標達成を徹底サポートします。「白河市 高校受験 塾」としてもご活用ください。

- 高校生のお子様(白河 塾 高校生):大学進学という大きな目標に向けて、より高度な学力と探究力を磨きたい。白河市の高校生向けに、志望校合格に向けた戦略的な学習指導を行います。

- 不登校のお子様への学習支援(白河市 不登校支援 塾)(ご相談ください):白河市の塾「探究スタジオ」では、安心して学べる環境を提供し、学習習慣の再構築と自信の回復をサポートします。一人ひとりのペースに合わせた個別対応を重視します。

- 日本語での学習にサポートが必要なお子様(白河市 日本語学習支援 塾):海外からいらした生徒さんなど、日本語でのコミュニケーションや学習に不安がある場合もご安心ください。学校生活の通訳から全教科の英語による指導まで、包括的な支援を提供した実績があります。

白河市の塾「探究スタジオ」の学習環境とプログラムの特徴

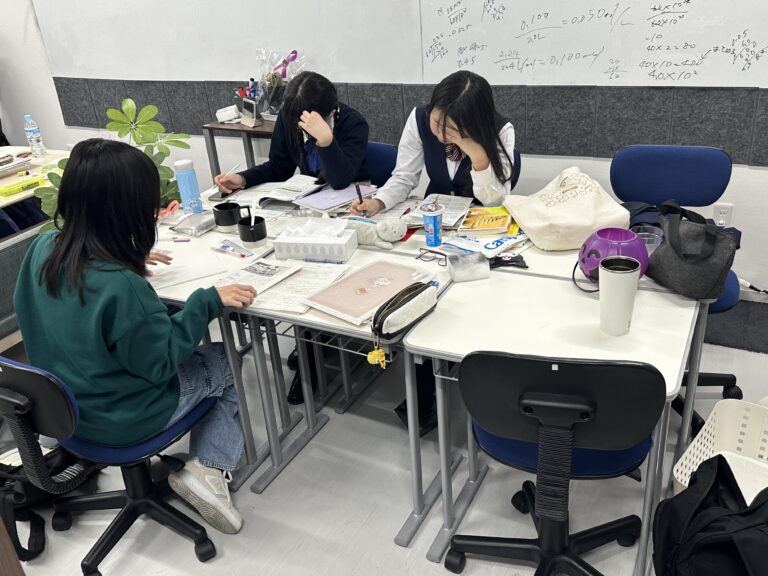

白河市の塾「探究スタジオ」は、生徒たちがリラックスして学びに集中できる、明るく開放的な学習空間を提供しています。少人数制または個別指導を基本とし、一人ひとりに目が行き届く丁寧な指導を心がけています。白河市で個別指導塾をお探しの方にもおすすめです。

教室は活気と笑顔に満ちており、生徒同士が切磋琢磨し合える刺激的な環境です。白河市の塾として、英検対策プログラムや、季節ごとの特別講習なども実施しており、多様な学びの機会を提供しています。「白河市 英検対策 塾」としても実績があります。代表の河島広幸は、常に生徒たちの声に耳を傾け、一人ひとりの「変わりたい」「成長したい」という想いを丁寧に引き出し、具体的な行動へと繋げていきます。

白河市の塾「探究スタジオ」よくあるご質問 (FAQs)

-

勉強が本当に苦手で、どこから手をつければいいか分からないのですが、大丈夫でしょうか?

-

大丈夫です。ご安心ください!

探究スタジオには、まさにそのようなお子様が多数いらっしゃいますので、ご安心ください。

大切なのは、お子様の現在の「わからない」を正確に把握し、その子だけのスタートラインを見つけることです。

私たちは、まず丁寧な対話とお子様の様子から、どこでつまずいているのか、どんなことに興味があるのかを見極めます。

そして、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習計画とカリキュラムを作成し、「わかる」「できる」という小さな成功体験を積み重ねていきます。

過去の経験から勉強に自信を失っているお子様でも、当塾で学ぶうちに「自分ならできるかもしれない」と、学びへの自信と内発的なやる気を引き出せるよう、講師一同、全力でサポートいたします。

-

子供にやる気が全くありません。どうすれば自分から机に向かうようになりますか?

-

対話を通じて好奇心に火をつけます!

「やらされる勉強」では、なかなかやる気は生まれません。

探究スタジオでは、お子様の「なぜ?」「知りたい!」という内発的な好奇心に火をつけることを大切にしています。

単に知識を教え込むのではなく、お子様自身が疑問を持ち、探求するプロセスを重視します。例えば、探究活動や対話を通じて、お子様が興味のあるテーマを見つけ、深めていく経験を提供します。

学びそのものの面白さ、知る喜びを体験することで、「自分から机に向かう」ための主体的な学びの姿勢が自然と育まれていきます。

-

うちの子には得意なことや好きなことがないんじゃないか、将来が不安です。

-

「探究」は自然と自身の可能性も探究しています!

探究スタジオは、単なる受験対策だけを目的とした学習塾ではありません。

お子様の個性や潜在能力を引き出し、将来の可能性を広げるための教育を目指しています。「探究」というプロセスは、まさにそのためのものです。

お子様自身が興味の対象を見つけ(問題発見)、必要な情報を集め、考えを深め、それを表現する(問題解決)という一連の活動を通じて、「自分は何が好きか」「どんなことに興味を持てるのか」を発見していきます。

変化の激しい現代社会で求められる、自ら考え、学び、課題解決に取り組む力は、きっとお子様の将来の大きな支えとなります。

学びそのものの面白さ、知る喜びを体験することで、「自分から机に向かう」ための主体的な学びの姿勢が自然と育まれていきます。

-

学校での勉強につまずいてしまい、学び直しは難しいのではと感じています。(不登校経験など)

-

経験者が丁寧にサポートします!

この点については、ぜひ河島自身の経験をお伝えさせてください。私(河島広幸)自身、約8年間の不登校を経験し、通信制高校を経て学びを再開しました。その経験から、学校での学習に困難を感じているお子様や、学び直しに不安を感じている保護者様の気持ちに、深く寄り添うことができます。

一般的な学習塾では対応が難しいと感じられている方にとって、探究スタジオは安心して学びを再開できる、柔軟な対応が可能な場所であると自負しています。一人ひとりの状況やペースに合わせて、学びの再構築を丁寧にサポートいたします。

-

他の学習塾と何が違いますか?「探究」とは具体的にどのような学習ですか?

-

「学び方そのもの」を学ぶ学習です!

多くの学習塾が「知識を教え込む」「成績を上げる」ことに主眼を置くのに対し、探究スタジオはそれに加えて、お子様の「内面的な成長」と「自立して学ぶ力」を育むことを重視しています。これは、私が大学院で「学び」を研究し、教育改革に携わってきた知見(知識科学、共創、経験学習など)に基づいています。

「探究」とは、お子様自身が立てた疑問に対し、主体的に情報収集や思考を行い、自分なりの答えや表現を見出していく学習プロセスです。

例えば、あるテーマについて調べ、友達と議論し、発表するといった活動を通じて、「答えは一つではない」「自分で考えて表現する面白さ」を学びます。

このプロセスこそが、「自分を信じる力」を育むと考えています。単なる「受験のための勉強」に留まらない、将来に活きる「学び方」そのものを身につけられる点が、探究スタジオの最大の違いです。

-

自信がないのか、すぐに「どうせできない」と諦めてしまいます。

-

「生徒の諦め」には「講師の諦めない」で対応します!

過去のつまずきや失敗経験から、「どうせできない」と感じてしまうお子様は少なくありません。

私たち探究スタジオは、そのようなお子様一人ひとりに根気強く寄り添い、対話と丁寧な指導を通じて、失われた自信を取り戻すサポートをします。

「自分を信じる力」を育むことが、お子様が将来困難に立ち向かうための何よりの力になると信じています。「あなたにはできる」という信頼を伝え続け、小さな挑戦と成功を積み重ねることで、諦めずに粘り強く取り組む力を育んでいきます。

-

どのような学年の生徒が対象ですか?

-

小学生~高校生が対象です!現在、探究スタジオでは、小学生、中学生、高校生を対象としています。お子様の成長段階に合わせた指導で、一貫して「自分を信じる力」を育むサポートを行っています。

-

個別指導ですか?集団指導ですか?

-

集団指導ではありません。少人数制クラスですが、個別指導が基本です。

探究スタジオは、個別指導を基本としています。

お子様一人ひとりの理解度やペースに合わせたきめ細やかな指導が可能です。また、探究活動などにおいては、他者との対話や協力を通じた学びも重視しており、必要に応じてグループでの活動を取り入れる場合もあります。

お子様の状況や目標に合わせて最適な学習形式をご提案いたします。

-

授業料はいくらですか?

-

原則として料金表通りです。追加料金はありませんが講習費は別途となります。授業料は、お子様の学年、選択されるコース、受講回数などによって異なります。詳細については、ウェブサイト内の料金ページをご確認いただくか、無料学習相談にて具体的なプランと合わせてご説明させていただきます。

-

部活動や習い事との両立は可能ですか?

-

可能な限り生徒さんの予定に合わせる塾です!

多くの生徒さんが部活動や習い事と両立して通っています。

探究スタジオでは、お子様のスケジュールや目標に合わせて、柔軟な学習計画を作成し、無理なく両立できるようサポートします。また、限られた時間の中で効率的に学習するための方法も一緒に考えていきます。

ご希望に応じて、送迎サービスもご利用いただけますので、保護者様の送迎負担を軽減し、より両立しやすくすることも可能です。

-

体験授業や無料学習相談はありますか?

-

はい!あります!探究スタジオでは、まずはお気軽にご相談いただけるよう、無料学習相談と体験授業をご用意しております。現在の学習状況や悩みをお伺いし、探究スタジオのアプローチがお子様に合うかどうかをじっくりご確認いただけます。まずは一度、お問い合わせください。現在、新規塾生ウェルカムキャンペーンとして、入塾金・初月授業料無料の特典もございます。

未来を照らす学びの一歩を、白河市の塾「探究スタジオ」で踏み出しませんか?

「白河市の塾、探究スタジオなら、わが子が本来持っている輝きを取り戻せるかもしれない」

「代表の河島先生の指導なら、きっと良い方向に導いてくれるはず」

白河市の多くの保護者様にそう確信していただけるよう、私たちは全力でお子様の学びをサポートいたします。

探究スタジオで、お子様の未来を照らす学びを始めませんか?

まずはお気軽に体験授業へお越しください。

白河市の塾なら、探究スタジオへ!

まずは気軽に学習相談

お電話でのお問い合わせ

0248-30-9126

お電話の受付時間

15:00~22:00

体験入塾は随時受付ております。

アクセス

〒961-0971

福島県 白河市 昭和町155-1 ES10ビル1B

昭和町のカワチさん正面のビル内に教室があります。白河高校から徒歩10分圏内ですので学校が終わってからそのまま通えます。塾の車で送迎もできるので遠方でも安心です。

最寄駅

- 白河駅 から950m (徒歩12分)

- 新白河駅 から1.4km (徒歩18分)

バス停

- 昭和町から27m (徒歩1分)

塾生のデータ(2025年4月現在)

探究スタジオに通っている生徒たちの在籍校をご紹介します。現在は白河第二中学校の生徒たちが多いです。高校生のほとんどは当塾の中学生クラスから見事第一志望校に合格したのちに高校生クラスに進学している生徒たちです。一方で、高校生クラスも毎年各学年2~3名程度の新規入塾生の受け入れ実績があります。

安積高校 :1名

白河高校 :9名

白河旭高校:3名

白河中央中:1名

白河二中 :9名

白河南中 :3名

西郷二中 :1名

小学生 :9名

合計 :36名

棚倉など遠方からの生徒さんも送迎をご利用頂いております。

送迎枠には定員がございます。定員に達した場合はご利用いただけない場合がございますのでお早めにご相談ください。